Blog

田村日記

包丁を研ぐ

ものを作る人を取材すると自分も手を動かしたくなります。

そんな願望のささやかな実現が包丁研ぎ。土田刃物店の土田昇さんを師匠とあおいで修業中です。

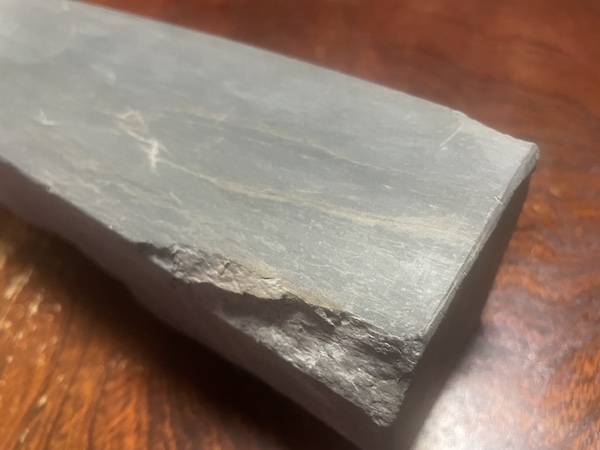

今日は天然砥石・青砥の表面を平らにするツラ直しをしました。愛用の菜切り包丁を人造砥石の中研(なかと)で少し研いでから、いい平面が出た青砥(仕上げ用)をささっと。よく切れるようになりました!

砥石(といし)は、使ったことがない人もいるかもしれませんが、金属などの表面を研磨する道具です。伝統芸能の道具に関わる人のなかには、刃物を扱う職人さんもいて、そういう人にとって「よく切れる刃物」は必需品です。使っていくうちに切れなくなっていきますから(包丁もそうですよね)、刃物の手入れが必要になります。そこで活躍するのが砥石なんです。

近年は、ざくざく研げる人造の砥石が主流となっていますが、天然の砥石もまだ健在です。自分で使ってみると、天然の砥石は産地によって個性があり、微妙な使い心地の差があってなかなかおもしろいのです。

砥石は研磨粒子の大きい方から、荒砥(あらと)、中砥(なかと)、仕上砥(しあげと)の3種類あります。

土田さんからは仕上げ用の天然砥石を2丁、譲っていただきました。ひとつは青砥(あおと)、もうひとつは白っぽい沼田。どちらもティッシュボックスを縦半分にしたくらいの大きさ。研いでいてもグラグラせずにすごい安定感! 青砥(上の写真)は、京都の亀岡市からとれるもので、その名の通り青い。研いでいると、きれいな深緑の研ぎ汁が流れ出すのも見ていて気分が良いのです(完全に酔ってますね)。私が愛用している菜切り包丁は青砥との相性がいいようで、ついつい青砥ばかり使ってしまいます。土田さん曰く「別の包丁だと沼田が合うのかもよ」とのこと。

「切れ味がよくなったけど、切ったごぼうが包丁にくっつく!」と土田さんに相談したところ、こんな返事が返ってきました。

「切り落とされる側の刃角度を少しだけ鈍角にすると緩和出来るかもです。葉物より根菜の方がなぜかくっつき易く感じます。地中にあるものは水分や養分を吸い取ろうとする組織になっているからでしょうかねえ。切るって素材解釈なんです」。

わお!「切るって素材解釈」ってけだし名言! 対話するたびに、新しい発見がある。ズブズブの素人相手にこんな高級な講義をしてもらって、よいのかしらーと思います。

自分で使う道具を自分の手で手入れするって、心の循環効果があるのか、すごく気持ちがすっきりします。自画自賛しながら(!)、包丁研ぎの腕を上げていきたいです。

Tags:

関連記事一覧:

- 2026年 新春のご挨拶

- 名前を知るよろこび

- 包丁を研ぐ

- 2025年 新春のご挨拶

- 2024年 新春のご挨拶

- 道具マニア目線で解説「歌舞伎座の松羽目」

- 「芸能道具ミライ研究室」はじめます!

- 『寛永 宮本武蔵伝』の連続読み

- 講談の怪談

- 膠(にかわ)に向き合う

- 東北の海を歩いてきた

- 横つなぎ

- 紙吹雪の魔力

- あけましておめでとうございます

- 生活の道具と、芸能の道具

- 「シャルロット・デュマ展」銀座メゾンエルメス 馬沓と歌舞伎 2020年8月

- 歌舞伎座に「千穐楽」の幕があがる

- 「VR能 攻殻機動隊」2020年8月

- 歌舞伎座、ようやくの再始動。

- 文楽が待ち遠しい

- 東日本大震災から9 年

- 裏方さんの働き方改革

- 学び方いろいろ

- 2020年 新年のごあいさつ

- 2019年12月24日 伊勢大神楽 総舞

- 【みかんの距離感】

- 『常陸坊海尊』2019年12月

- 京舞の扇

- 「正倉院の世界」展(東京国立博物館)2019年11月

- 歌舞伎の花

- 「ドクター・ホフマンのサナトリウム」2019年11月

- 人間と人形の衣裳の違い

- 文楽人形の髪飾り

- 「第71回 正倉院展」奈良国立博物館 2019年11月

- 奥多摩散策

- 富山の利賀村

- 展覧会「手のかたち・手のちから」

- 歌舞伎大道具。転換の変化の記録について

- 地下空間の記憶

- 虫干し

- 沖縄のカフェ

- またまた和傘

- カルチベートチケット

- 大道具さんの言葉

- 和傘の危機

- 文楽の裏方さん

- 『野田版 桜の森の満開の下』

- いい能を見ていくために

- 生き物として「生きる」ということ

- 舞台裏の「小さな無形文化」

- 「人形の演技」からしか浮かび上がらないもの

- ゆだねる、時間

- 舞台芸術の「客席の空気」を愉しむ

- 演劇だから伝えられること

- 書のおもしろさ

- 能「箙(えびら)」の梅

- 民具の展示販売会めぐり

- 印刷博物館 企画展「天文学と印刷」

- 宮本常一の机

- お正月に鷹を愛でる

- お正月の準備

- 竹の職人さんからの贈り物

- (15) 2018年 春夏の巻

- (14) 2017年 秋冬の巻

- (13) 2017年 春夏の巻

- (12) 2016年 秋冬の巻

- (11) 2016年 夏の巻

- (10) 2016年 春の巻

- (9) 2015年 秋冬の巻

- (8) 2015年 夏の巻

- (7) 2015年 春の巻

- (6) 2014年 秋冬の巻

- (5) 2014年 夏の巻

- (4) 2014年 春の巻

- (3) 2013年 秋冬の巻

- (2) 2013年 夏の巻

- (1) 2013年 春の巻

- (0) プロローグ 活動こぼれ話